|

|

|

|||||||||||||

| ●木との出会い | |||||||||||||

| 私の木との出会いは、小原二郎著『木の文化』という本から始まる。スギダラの木を愛する諸兄にとっては既知の著書であることと思う。日本の木の文化を科学的、技術論的、文化的に述べ、日本の木の文化は針葉樹文化であるということを書いた本で、間違いなく名著である。 この本は、設計という仕事をやり始めてほんの駆け出しの頃、30年近く前に読み、当時の「木」について、私の今までの認識を新たにさせた本である。読み進むうちに、目から鱗が落ちてくるのを今でも鮮明に覚えている。当時、感動してレポートまでつくった。それを、最近、本棚の整理でみつけ、なつかしく思っていたところだ。私にとって、木への「木」っかけをくれた大事な本である。 この本を読んでから、西岡棟梁の対談本、和辻哲郎の『桂離宮』や『古寺巡礼』など、伝統建築や木についての著作に数多く接するようになった。 |

|

||||||||||||

小原二郎著「木の文化」 |

|||||||||||||

| その後、仕事の面では「海の博物館」「牧野富太郎記念館」と集成材構造の建物を担当したが、主構造はベイマツ集成材、杉は野地板などの脇役、檜は高くて使えなかった。「海の博物館」建設当時は集成材構造のはしりであり、ベイマツ以外は考えられなかった。「牧野富太郎記念館」では(高知県は杉の産地であったので)是非、構造材に杉をという話はあったけれど、杉は柔くて、弱いので、リスクを避けた結果となった。 | |||||||||||||

| ●杉との出会い | |||||||||||||

| 牧野富太郎記念館」がオープンした年、1999年から日向市駅の設計に携わるようになる。当初から、地元からの杉の売り込みというよりは、圧力に近いものがあったように記憶している。外堀が埋められ、やがて駅の委員会では内堀を埋められ、杉(地元産)を構造材に使用することが既成事実となった。 こんな事情で私と杉の出会いは始まった。 日向市駅は鉄道高架上の軌道もホームもすっぽり覆うトンネルのようなトランシェッドという形式の駅である。柱は応力も大きくなるし、雨がかりでもあるので鉄とし、屋根の梁を木造でつくろうということになった。ここから、「柔くて、弱い」欠点を克服するために悪戦苦闘することになる。 神経をつかうところは鉄と木、剛性が極端に違う材質をどうやって繋ぐかだ。結果として、柱の上にプレートを付け、その上に梁を「のせる」構法をとった。そうすることで「柔らかさ=めりこみ」の問題は回避できる。「弱さ」は単純に部材断面を大きくすることで解決できる。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 上の工事中の写真を見ていただきたい。鉄骨の斜材の先についたプレートが手のひらのように見え、市民が屋根を支える構図に見えるのだ。当時、ノートに書いた「支え合う手」の落書きがある。 | |||||||||||||

| 架構検討の初期の段階から、杉の梁について構造設計家の川口先生から、必要な応力に応じて断面が連続的に変化する画期的な「変断面集成材」の発案があった。紆余曲折、様々な試作、実験を繰り返し、スタートから4〜5年で実用化のめどがついた。 この間に、世の中はどんどん動いていた。集成材に新しい規準ができたのだ。宮崎の実情にあわせた強度のより小さい規準が新設になった。全国の杉の素材生産が全国の14%を超える杉の生産県にとっては、強度に満たない材が活用できるのだから朗報だ。が、心配していた通り、日向市駅この新基準の集成材を使うことになった。材はますます太っていった。 最終断面型の試作が出来た頃から、このボリューム感になんとも言いがたいなつかしさを感じてきた。そして、ムク・・・、ムク・・・、ムクムクと、「『ムク』もいいなあと」と思えるようになった。 |

|||||||||||||

| ●ムクの文化へ | |||||||||||||

| 「柔くて、弱い」のが(正しくは南の地域の)杉の欠点である、ということが思い込みであるということにだんだん気がつき、自分のなかでは「欠点」から「特徴」という認識に方向転換をした。 工事中にしか見えない、間近から撮影した「変断面集成材」の写真がある。材積感があり、カーブと相まって女性的な印象を受ける。月刊『杉』の南雲さんの「デザインの色気」と題した文章のなかで、川口先生はこの構造に「構造の色気」を仕込んだ、という表現をされていた。同感です。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 変断面集成材 | |||||||||||||

| 北と南ではずいぶん木の育ちは違う。極端な言い方をすると、北は積雪荷重、南は材強度で材積は太る。いずれにしても木材は太ることになるが、北の構造架構では気候のイメージもあり緊張感を感じ、南の架構はおっとりした感じを受けるのはなぜだろうか。檜と違って、生息域のひろい杉は「ムク」のもつ量感に「力強さ」と「女性的」の両極の違った印象を持つ。 日向市駅プロジェクトに参加して、この南の杉にずいぶん肩入れを持つようになった。「女性的」「ムク」量感は地域の表現なのではないか、地域のアイデンティティーではないかと。この量感にある種のリージョナリズムを感じてならない。 そういえば、日向産杉のLVLをあらわしで天井に使っている我が家は柔らかいものに包まれて、抱かれ感があるのはそのためか、とつくづく思うこのごろである。余談になるが、日向市駅では形態的に、駅が女性(母ちゃん)、キャノピーは男性(父ちゃん)、公園舞台はやんちゃな坊主というふうに見えてならない。 |

|||||||||||||

| ●ちょっと大げさに、日本文化の基層のなかの杉 | |||||||||||||

| 昨年から、参加しているプロジェクトが高山の旧丹生川村にある。丹生川村のいわれを調べていて、ある和歌にたどり着いた。 | |||||||||||||

|

|||||||||||||

| 柿本人麻呂の歌である。伐採した木を流す丹生川、流れが急で舟は通えない、というところでしょうか。 | |||||||||||||

| この「まき」が気になり調べたところ、「まき」は「真木」であり、「真」は美称の接頭語。美しい木を総称して「真木」と言い、 檜、杉、槙などがあてはまる。すっと、天に延びた立ち姿は昔から美しいとされていた。今年から自由時間が持てるようになって、積んどく本の中の和歌やら、漢詩やらの本をぼちぼち広げていると、杉という直接的な言葉はないが、和歌のなかに「まき」という言葉はちらほらと見受けられる。ついでに、もう一つ歌を挙げる。 | |||||||||||||

|

|||||||||||||

| 激しい雨の降った後、杉の葉から煙る水蒸気が容易に目に浮かぶ光景である。 | |||||||||||||

| 杉の直接の語源としては、天に向かってすくすくと生える木なので「スギ 直木」と言われる。ちなみに、檜は「火の木」で火をおこすのに使ったとも、また、「ひ」は「良い」という意味があるためとも言われる。 | |||||||||||||

| 歴史的建造物の多くに檜が用いられている理由として、檜は均一で杉に比べると目が通っていて加工しやすかったことがあげられる。古代では生産や施工上の理由、言わば現場の都合で檜の方に軍配が挙ったともいえる。檜は生長がゆっくりな分だけ目が積んでいて強度的に優位にあるが、古代から使われ続けたこと、それが伝統になったとも考えられる。 | |||||||||||||

|

|||||||||||||

| 椎葉村十根川集落からの朝霧に煙る山々の風景。正面の大木は樹齢800年、樹高54mの「八村杉」 | |||||||||||||

| ずいぶん、日向に通いつめたため、また、日向の話になるが、日向の夜神楽に神が杉の木を伝わって地上に降り立つ場面がある。天孫降臨で重要な役割を演ずるタカミムスビは別名を「高木神」と呼ばれ、本来は高木の神格化されたものを指したと考えられている。この名が示す通り、聖なるものが木を伝わって降りてくることを象徴的に示している。これは垂直型の神話と言われる分類で、北方アルタイ系の神話に共通のものらしいが、伝わっておりてくるものにローカリティを感じる。九州では分布的に「高木」は杉であるとしてよいのではないか。 | |||||||||||||

| 日本文化の主旋律は圧倒的大陸から来た。それが時代とともに在来の日本のものと混ぜこぜになった雑種文化である。現代に顔を出している様々なものは過去のどこかに起源を持っている。 | |||||||||||||

| どんなにモダンな建物でも杉(真木)が景色として入ることで「和風」「日本的」と感じられる。これは杉(真木)が時代の深いところから、形態的にも、性能的にも優れた素材としてこの國の人に愛されていたからに違いない。基層から幾重にも重ねられた時代というレイヤーを突き破る力を持っていたからである。潜っていたものが顔を出すのではなく、時代を突き抜けて現代に顔を出しているのである。建物の設計に際して、発注者に「木を使います」と言うと、たいていの人は安心して、「そうですか」と納得してしまうのもこの辺に理由があるのではないか。 | |||||||||||||

|

|||||||||||||

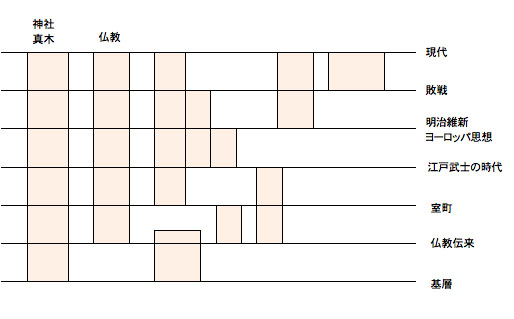

| 時代レイヤーと時代精神の模式図:現代までに文化的に大きな変革をもたらした時代を、八百万に神が存在した基層、仏教伝来、室町期の文化形成、江戸期の儒教に裏付けられた封建社会、どん欲にヨーロッパから吸収した明治期、価値観が大きく変わった戦後とそして現代、はなはだ不完全ではあるが7つの層に分類を試みた。現代に顔を出さずにレイヤーの途中で時代の波にかき消されたものも多くある。古い時代から現代までいくつものレイヤーを突き抜けて顔を出しているものは宗教であり、社稷を支える精神的な強さを持っているものである。その精神を納める箱が神社や寺院である。その箱をつくる素材は、多くの場合は「真木」である。 | |||||||||||||

日本文化は何かと問われればモノではなく、精神ということになるでしょう。杉はその精神をイメージさせるひとつのツールであることには間違いない。学名が示す通り、日本にしか生息しない杉は美しいもの、尊いものであり、固有のものである。再生産可能な素材として、日本の温帯モンスーンという気候にも助けられ、昔から継続的にあり続けることができたことも幸いした。杉は主旋律にならないが、ある時は表舞台にあり、ある時は底の方で執拗に響いている。丸山真男は「日本的なるものの古層」を音楽にたとえ、「執拗に繰り返される低音」(「パッソ オスティナート」執拗低重奏音)と言っている。それは低音部に一定の旋律を持ったフレーズが執拗に登場し、上中音部と一緒に響き、一つの音型を持つけれど、必ずしも主旋律ではないものである。例えば、パッフェルベルの「カノン」を聞いてみてください。繰り返される低重奏音がそれをイメージさせてくれるでしょう。 |

|||||||||||||

| たいそうな題目で書きたいことを書いてしまった。随筆であるので、論理の一貫性はやや欠けるのではないかと思っている。そこのところはお許し願いたい。 | |||||||||||||

| ●<かわむら・のぶはる> 川村 宣元建築設計事務所 1954 東京葛飾生まれ、北海道育ち 1972 札幌市立旭丘高校卒業 1978 芝浦工業大学建築工学科卒業 1979 山名建築設計事務所 1982 内藤 廣建築設計事務所 1994 内藤 廣建築設計事務所 副所長 2009 内藤 廣建築設計事務所退職 2010 川村 宣元建築設計事務所開設 |

|||||||||||||

Copyright(C)

2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |

|||